Quelques images dans le style Ghibli. Une version jouet de soi-même. En quelques heures, les dernières tendances des réseaux sociaux ont provoqué des surchauffes sur la demande en électricité… liée aux data centers et au traitement de requêtes sur les IA génératives.

Plus de 700 millions de demandes auraient été enregistrées en une semaine par la dernière version de ChatGPT. Or, une requête sur ChatGPT nécessite 10 fois plus d’énergie qu’une recherche sur Google, selon les données de l’AIE. Ce chiffre grimpe plus encore pour la génération d’image. Au point que le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a dû alerter sur l’intégrité menacée de ses serveurs, qui ont « fondu » face au succès de la génération d’images. Une limitation a même été imposée pour la version gratuite de son IA afin d’éviter de faire exploser sa facture électrique et environnementale.

Ainsi, de l’intégration de l’IA à notre quotidien jusqu’à la numérisation croissante de nos habitudes de consommation, l’importance des data centers ne cesse de grandir dans la consommation électrique mondiale. Au point de devenir une électrification des usages qui pourrait mettre à mal notre système énergétique ?

Concrètement, combien d’énergie consomme un data center ?

Un data center, c’est basiquement un ensemble de serveurs réunis au même endroit. C’est le lieu physique du « cloud », là où toutes les informations qui circulent dans le monde entier via l’Internet se retrouvent. Il en va d’informations importantes, sécurisées, critiques, à la dernière photo de votre repas envoyée dans un espace virtuel… et donc un data center. Or, les serveurs d’un centre de données ont besoin d’être alimentés en électricité. L’énergie est essentielle pour faire tourner leurs processeurs, traiter les données, stocker les informations et pouvoir les envoyer à tout moment.

C’est donc un poste de dépenses énergétiques important. En 2024, la consommation énergétique des centres de données représentait entre 2 et 3 % de la demande mondiale en électricité, soit 350 TWh selon les dernières estimations de l’AIE.

Combien consomme un data center en France ?

Dans l’Hexagone, les 264 data centers installés consommeraient au total environ 8,5 TWh par an. À titre de comparaison, la consommation électrique des ménages attribuable au chauffage s’élevait à plus de 50 TWh en 2021.

Cette demande d’électricité des centres de données tricolores revient à 2 % de la consommation nationale, avec une moyenne de 5,15 MWh par m² et par an. Ces centres de données se situent principalement autour de Lille, Paris et Marseille – cette dernière étant la porte d’entrée des câbles sous-marins internationaux de télécommunication.

Bien évidemment, la consommation de chaque data center est différente. Elle dépend de sa taille, de sa puissance et de son usage. Les plus gros installés en France ont une puissance de 250 MW environ. À Cambrai, Data4 envisage un centre de données de 100 MW, capable de consommer à lui seul autant que la ville de Lille.

Fin 2024, RTE comptabilisait 4,5 GW de demandes de raccordement supplémentaires pour des data centers. Cette consommation devrait fortement augmenter dans les prochains mois et prendre une part de plus en plus importante de la consommation nationale d’ici 2030.

Pourquoi la consommation des data centers augmente-t-elle ?

En 2020, selon un rapport publié par la Commission européenne, c’était près de 2,7 % de la consommation d’électricité de l’UE qui était captée par les centres de données. Ce même rapport prévoyait une augmentation à la hausse dans les années suivantes, mais de manière relativement maîtrisée. Ainsi, sa part devait progresser jusqu’à 3,2 % en 2030.

Cependant, l’essor de l’IA et ses besoins pour la puissance de calcul changent aujourd’hui la donne et les estimations. Dans son dernier rapport, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) lançait l’alerte sur une croissance exponentielle des besoins énergétiques des data center. En cinq ans, leur consommation d’électricité pourrait tripler et atteindre plus de 900 TWh, soit davantage que la consommation du Japon – 5e pays le plus consommateur au monde, derrière l’Inde, la Russie, les États-Unis et la Chine.

Mais qu’est-ce qui se cache derrière le cloud pour expliquer une telle hausse ?

Quelle est la répartition concrète des dépenses énergétiques dans un data center ?

Un data center, schématiquement, se compose de :

- routeurs, câbles, pare-feu et connexion à très haut débit ;

- serveurs, racks de stockage et commutateurs de réseau ;

- systèmes de ventilation et de refroidissement ;

- groupes électrogènes ;

- une arrivée électrique pour alimenter l’ensemble des machines.

La dépense énergétique va ainsi se répartir sur plusieurs types de consommations, d’une importance inégale.

Près de 50 % de la consommation électrique est dédiée aux serveurs informatiques

Selon l’Ademe, les équipements informatiques (ordinateurs mais aussi imprimantes, routeurs et autres) représentent jusqu’à 21 % de la consommation électrique d’une entreprise de bureau… dont 75 % en temps de veille.

Pour un data center, il faut imaginer que ce sont d’innombrables unités centrales qui sont réunis sur un bien plus petit espace. Avec ses modules disposés côte à côte, il rationalise l’espace pour avoir une puissance de calcul et de stockage de données au mètre carré la plus forte possible. Logiquement, cela revient à concentrer aussi la consommation électrique. La facture énergétique sera donc élevée et fortement liée à ces besoins.

De plus, les serveurs d’un centre de données n’ont pas de temps de veille. Ils doivent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils doivent pouvoir répondre à tout moment. Ils ne fonctionnent presque jamais en mode dégradé.

Les centres de données qui accueillent des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle vont également avoir besoin d’un surplus d’électricité par rapport aux autres, car ils ont besoin d’une forte puissance de calcul. Ils s’appuient sur des processeurs graphiques consacrés au recueil, au calcul et au traitement des nombreuses données collectées. Par ailleurs, pour devenir opérationnelle, une IA a besoin d’une première phase d’apprentissage particulièrement énergivore, puisque le traitement des données est important.

La question des dépenses énergétiques est donc d’autant plus vivace pour des data centers spécialisés dans la puissance de calcul, et pas uniquement le stockage. Leurs processeurs vont d’autant plus dépenser de l’énergie et chauffer, ayant donc besoin d’énergie supplémentaire… pour refroidir.

Les systèmes de refroidissement et de ventilation, deuxième poste de dépense énergétique

Car c’est là l’autre grand enjeu dans un centre de données : refroidir et éviter une surchauffe globale. Compte tenu de la concentration d’outils informatiques sur un petit espace, la chaleur dégagée dans un centre de données est très importante. La climatisation peut donc être un élément essentiel pour maintenir une température ambiante stable.

Quelques systèmes alternatifs existent pour limiter la puissance de la climatisation nécessaire. Cela passe par une alternance d’allées chaudes et d’allées froides, par exemple. L’eau peut aussi être sollicitée pour refroidir, par du watercooling notamment. Cela permet d’augmenter le taux d’efficacité énergétique d’un data center, avec une énergie tournée principalement vers l’équipement informatique.

Ainsi, en 2020, le taux moyen calculé du PUE (Power usage effectivness) était de 40 % d’énergie d’un centre de données consommée par des équipements non informatiques.

Des équipements annexes indispensables : de l’éclairage à l’alimentation de secours

Enfin, un local de centre de données aura des besoins supplémentaires. Car si l’éclairage ne sera pas un grand poste de dépenses – mais que les lampes restent bien utiles malgré tout pour y intervenir –, la sécurisation de leur alimentation est quant à elle essentielle. En effet, un serveur en panne et c’est la catastrophe. Imaginez un peu des serveurs de banque qui sautent et perdent vos données, vous restreignant l’usage de votre carte bleue ou vos retraits d’argent ! Le blackout numérique serait une catastrophe à bien des niveaux de l’économie.

Même pour une entreprise, l’impact d’une déconnexion provisoire serait énorme. Comment vendre si votre site de vente en ligne est hors ligne ? Les data centers sont donc contraints par des normes de sécurisation. Ils se prémunissent d’aléas, parfois hautement improbables, pour garantir une fluidité de connexion optimale. Cela réduit la mise hors ligne potentielle jusqu’à quelques seulement minutes par an.

Mais gérer l’ensemble de ces aléas, avec des solutions de secours, requiert évidemment des mesures qui vont prendre de l’énergie. Ainsi, des générateurs sont bien souvent liés aux data center pour offrir une électricité d’urgence si nécessaire. D’autres solutions permettent d’éviter ce recours… mais consomment de l’énergie sur un temps plus long. C’est notamment le doublement des donnée dans le cloud, c’est-à-dire sur d’autres serveurs bien réels. Ainsi, si l’un coupe, l’autre existe toujours.

Enfin, la sécurisation concerne aussi la protection des données en elles-mêmes. Les data center peuvent accueillir des données sensibles, qui doivent être cryptées. Cela augmente encore la puissance de calcul nécessaire et donc la consommation d’électricité.

Qu’est-ce qui influence la consommation énergétique d’un data center ?

Le type et le nombre de serveurs utilisés

Les serveurs ne sont pas tous les mêmes. Leurs besoins ne sont donc pas identiques non plus. Certains stockent les informations. D’autres les traitent, calculent, analysent, livrent. Certains servent même à « miner » de la cryptomonnaie. Sans surprise : plus l’usage informatique sera complexe, plus les besoins énergétiques seront grands.

Les systèmes et technologies de refroidissement

Lorsque la consommation est plus importante, cela revient aussi souvent à avoir une production de chaleur par les serveurs tout aussi grandissante. De nombreux systèmes de refroidissement différents existent pour les data centers.

Les premiers reposaient sur une ventilation classique, réduisant la température de l’ensemble de l’espace. Particulièrement énergivores et peu efficaces, ils sont désormais remplacés par d’autres technologies. Cela va de l’alternance entre allées chaudes et froides, pour ne baisser la température que là où c’est nécessaire, à l’utilisation d’eau en cercle fermé pour réduire les besoins en climatisation.

Des expérimentations sont menées également pour diminuer les besoins, comme un data center flottant sur la Loire au niveau de Nantes depuis octobre 2024.

L’implantation géographique et le climat local

Tous les data centers ne sont pas exposés de la même manière à cette contrainte du refroidissement. Si les serveurs chauffent, leur implantation modifie nécessairement le besoin de refroidir. On n’utilise pas la même climatisation au Groenland qu’au Guatemala.

Or, là se situe un autre défi des data centers. D’après un article du Guardian d’avril 2025, de nombreux data centers sont prévus dans des zones arides, avec une forte pression sur l’accès à l’eau. Mais cela viendrait réduire la pertinence de technologies de refroidissement par watercooling ou par l’air extérieur si la température ambiante était trop élevée… et augmenter encore un peu plus les besoins électriques de ces centres de données.

L’Islande, terre promise des centres de données ?

Pour comprendre l’enjeu de l’implantation géographique, il faut regarder où la croissance des centres de données est la plus rapide. Ces dernières années, en Islande, la capacité des data center doublait tous les ans.

Une conséquence logique. L’île correspond parfaitement aux besoins des centres de données : du vent froid, des températures généralement faibles – même l’été – mais pas trop frigorifiques et une production renouvelable constante grâce aux barrages hydrauliques et la géothermie. Pourquoi se priver ? Même si, dans les faits, il s’agit surtout de nouveaux centres de données pour miner de la cryptomonnaie.

Des data centers plus verts grâce à l’efficacité énergétique

Bonne nouvelle : si la consommation d’électricité liée au data center augmente, la comparaison avec le volume de données créées ne montre pas une corrélation directe, une croissance uniforme.

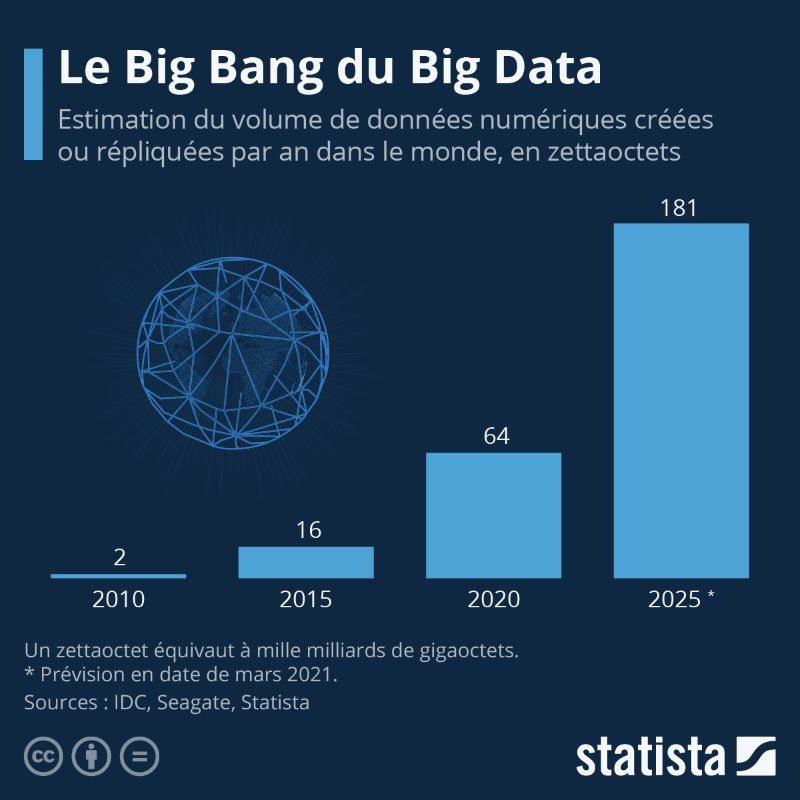

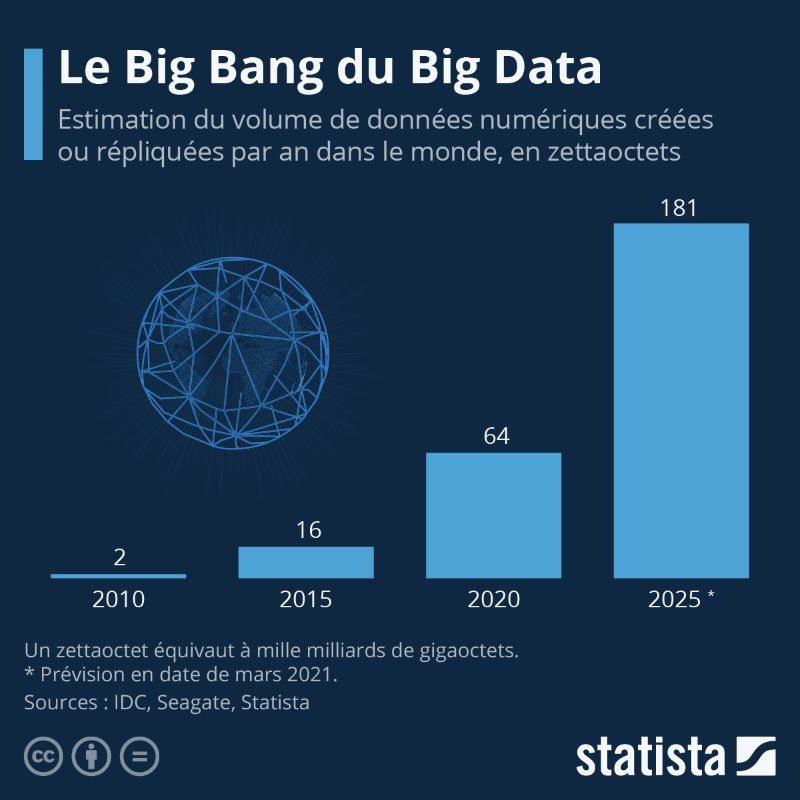

En 2021, des données fournies par Statista évoquait une augmentation des données traitées de 2 zettaoctets en 2010 à 64 zettaoctets en 2020… et potentiellement 180 pour 2025 ! Soit un triplement sur les 5 années précédentes. La capacité de stockage aurait connu également une augmentation de 20 % par an sur la période 2020-2025.

Source : Statista

Comment les serveurs s’adaptent-ils pour maîtriser leur impact énergétique et éviter que les deux données se suivent et provoquer un crash énergétique ?

Des innovations technologiques

Les centres de données misent principalement sur l’optimisation de leur efficacité énergétique. Chaque détail est étudié pour que les serveurs consomment mieux, notamment en regroupant plusieurs machines virtuelles sur un seul serveur ou en s’appuyant sur des technologies de stockage moins gourmandes, comme les SSD qui remplacent progressivement les disques durs classiques.

La chaleur fatale : un enjeu de recyclage et de circuit court

Les data center produisant de la chaleur, l’enjeu n’est pas uniquement de refroidir les serveurs… mais aussi d’utiliser cette chaleur pour qu’elle ne soit pas perdue.

C’est par exemple le principe de l’un des data centers d’Infomaniak en Suisse, mis en avant dans une vidéo de Monsieur Bidouille. Leur dernier centre de données peut alimenter jusqu’à 5000 habitations en eau chaude en hiver, grâce à un système de pompe à chaleur. Soit l’équivalent, selon l’opérateur de ce data center, d’un camion de pellets tous les deux jours !

Avec des data centers décentralisés ?

Pour recycler cet apport de chaleur et éviter de concentrer la consommation énergétique à un seul et même endroit, d’autres sociétés cherchent à coupler copropriétés ou logements collectifs avec l’installation de serveurs. Ainsi, chaque unité va être intimement liée à une chaudière pour le bâtiment et fournir l’eau chaude et le chauffage nécessaire au quotidien.

Et des données alimentées en renouvelables

Enfin, les data centers réduisent également leur empreinte carbone par l’intégration d’énergies renouvelables à leurs contrats de fourniture, que ce soit par un système de garanties d’origine ou par la signature d’un PPA.

La plupart des entreprises de la tech comme les Gafam prévoient d’ailleurs d’atteindre la neutralité carbone dans les dix ans, même si le nouvel essor de l’IA pose un défi majeur pour parvenir à cet objectif.

L’avenir des data centers passe par l’adoption de nouvelles réglementations

En France, pour l’heure, les centres de données peuvent bénéficier d’une fiscalité légèrement favorable. En effet, leur taux d’accise est fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 0,5 €/MWh, en application du projet de loi de finances pour 2025. Ce taux réduit sera ensuite de 12 €/MWh.

Cependant, la loi du 15 novembre 2021 sur l’empreinte environnementale du numérique limite cette exonération de l’accise sur l’électricité (ex-TICFE et CSPE) à la valorisation de la chaleur fatale et au respect de contraintes sur l’utilisation des ressources en eau.

Cette loi de réduction de l’empreinte environnementale du numérique (REEN) fixe en effet plusieurs objectifs de responsabilisation et de sobriété pour réduire l’impact carbone de ces nouveaux usages. Pour les centres de données, il s’agit en particulier de promouvoir les pratiques moins énergivores, avec des conditions tarifaires plus favorables.

Par ailleurs, les bâtiments tertiaires qui accueillent des data centers sont soumis comme les autres au décret tertiaire. Celui-ci vise à une réduction progressive de la consommation énergétique des bâtiments, qui doit atteindre -60 % en 2050 par rapport à 2010 – ou un niveau fixé en valeur absolue pour certaines activités.

Des réglementations européennes pour les data centers

L’obligation de reporting avec le CSRD (corporate sustainability reporting directive), qui devait progressivement être mise en œuvre, pourrait quant à lui être reporté à 2028. En effet, début 2025, la Commission européenne a adopté plusieurs changements dans le cadre de la simplification du Pacte vert.

Cependant, au niveau européen, une directive sur l’efficacité énergétique s’applique déjà pour le secteur des centres de données. Ceux d’une puissance supérieure à 500 kW sont contraint de publier tous les ans les données qui concernent leur consommation énergétique. Au-delà d’un mégawatt, ils doivent réutiliser la chaleur produite.

Plus généralement, les data centers européens se voient imposer l’intégration de sources d’énergie renouvelable à leur approvisionnement mais surtout de mesures de management de l’énergie comme la certification ISO 50001.

Ainsi, avec des systèmes de refroidissement intégrés, une récupération de la chaleur fatale ou une optimisation des besoins énergétiques des serveurs, les centres de données pourraient limiter leur empreinte écologique… et mieux aider d’autres secteurs à se décarboner et à payer moins cher leur énergie, par la puissance de calcul de l’IA ? Pour faire d’un problème une réelle solution qui profite à tous.

Article rédigé par Côme Tessier

Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.

Quelques images dans le style Ghibli. Une version jouet de soi-même. En quelques heures, les dernières tendances des réseaux sociaux ont provoqué des surchauffes sur la demande en électricité… liée aux data centers et au traitement de requêtes sur les IA génératives.

Plus de 700 millions de demandes auraient été enregistrées en une semaine par la dernière version de ChatGPT. Or, une requête sur ChatGPT nécessite 10 fois plus d’énergie qu’une recherche sur Google, selon les données de l’AIE. Ce chiffre grimpe plus encore pour la génération d’image. Au point que le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a dû alerter sur l’intégrité menacée de ses serveurs, qui ont « fondu » face au succès de la génération d’images. Une limitation a même été imposée pour la version gratuite de son IA afin d’éviter de faire exploser sa facture électrique et environnementale.

Ainsi, de l’intégration de l’IA à notre quotidien jusqu’à la numérisation croissante de nos habitudes de consommation, l’importance des data centers ne cesse de grandir dans la consommation électrique mondiale. Au point de devenir une électrification des usages qui pourrait mettre à mal notre système énergétique ?

Concrètement, combien d’énergie consomme un data center ?

Un data center, c’est basiquement un ensemble de serveurs réunis au même endroit. C’est le lieu physique du « cloud », là où toutes les informations qui circulent dans le monde entier via l’Internet se retrouvent. Il en va d’informations importantes, sécurisées, critiques, à la dernière photo de votre repas envoyée dans un espace virtuel… et donc un data center. Or, les serveurs d’un centre de données ont besoin d’être alimentés en électricité. L’énergie est essentielle pour faire tourner leurs processeurs, traiter les données, stocker les informations et pouvoir les envoyer à tout moment.

C’est donc un poste de dépenses énergétiques important. En 2024, la consommation énergétique des centres de données représentait entre 2 et 3 % de la demande mondiale en électricité, soit 350 TWh selon les dernières estimations de l’AIE.

Combien consomme un data center en France ?

Dans l’Hexagone, les 264 data centers installés consommeraient au total environ 8,5 TWh par an. À titre de comparaison, la consommation électrique des ménages attribuable au chauffage s’élevait à plus de 50 TWh en 2021.

Cette demande d’électricité des centres de données tricolores revient à 2 % de la consommation nationale, avec une moyenne de 5,15 MWh par m² et par an. Ces centres de données se situent principalement autour de Lille, Paris et Marseille – cette dernière étant la porte d’entrée des câbles sous-marins internationaux de télécommunication.

Bien évidemment, la consommation de chaque data center est différente. Elle dépend de sa taille, de sa puissance et de son usage. Les plus gros installés en France ont une puissance de 250 MW environ. À Cambrai, Data4 envisage un centre de données de 100 MW, capable de consommer à lui seul autant que la ville de Lille.

Fin 2024, RTE comptabilisait 4,5 GW de demandes de raccordement supplémentaires pour des data centers. Cette consommation devrait fortement augmenter dans les prochains mois et prendre une part de plus en plus importante de la consommation nationale d’ici 2030.

Pourquoi la consommation des data centers augmente-t-elle ?

En 2020, selon un rapport publié par la Commission européenne, c’était près de 2,7 % de la consommation d’électricité de l’UE qui était captée par les centres de données. Ce même rapport prévoyait une augmentation à la hausse dans les années suivantes, mais de manière relativement maîtrisée. Ainsi, sa part devait progresser jusqu’à 3,2 % en 2030.

Cependant, l’essor de l’IA et ses besoins pour la puissance de calcul changent aujourd’hui la donne et les estimations. Dans son dernier rapport, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) lançait l’alerte sur une croissance exponentielle des besoins énergétiques des data center. En cinq ans, leur consommation d’électricité pourrait tripler et atteindre plus de 900 TWh, soit davantage que la consommation du Japon – 5e pays le plus consommateur au monde, derrière l’Inde, la Russie, les États-Unis et la Chine.

Mais qu’est-ce qui se cache derrière le cloud pour expliquer une telle hausse ?

Quelle est la répartition concrète des dépenses énergétiques dans un data center ?

Un data center, schématiquement, se compose de :

- routeurs, câbles, pare-feu et connexion à très haut débit ;

- serveurs, racks de stockage et commutateurs de réseau ;

- systèmes de ventilation et de refroidissement ;

- groupes électrogènes ;

- une arrivée électrique pour alimenter l’ensemble des machines.

La dépense énergétique va ainsi se répartir sur plusieurs types de consommations, d’une importance inégale.

Près de 50 % de la consommation électrique est dédiée aux serveurs informatiques

Selon l’Ademe, les équipements informatiques (ordinateurs mais aussi imprimantes, routeurs et autres) représentent jusqu’à 21 % de la consommation électrique d’une entreprise de bureau… dont 75 % en temps de veille.

Pour un data center, il faut imaginer que ce sont d’innombrables unités centrales qui sont réunis sur un bien plus petit espace. Avec ses modules disposés côte à côte, il rationalise l’espace pour avoir une puissance de calcul et de stockage de données au mètre carré la plus forte possible. Logiquement, cela revient à concentrer aussi la consommation électrique. La facture énergétique sera donc élevée et fortement liée à ces besoins.

De plus, les serveurs d’un centre de données n’ont pas de temps de veille. Ils doivent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils doivent pouvoir répondre à tout moment. Ils ne fonctionnent presque jamais en mode dégradé.

Les centres de données qui accueillent des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle vont également avoir besoin d’un surplus d’électricité par rapport aux autres, car ils ont besoin d’une forte puissance de calcul. Ils s’appuient sur des processeurs graphiques consacrés au recueil, au calcul et au traitement des nombreuses données collectées. Par ailleurs, pour devenir opérationnelle, une IA a besoin d’une première phase d’apprentissage particulièrement énergivore, puisque le traitement des données est important.

La question des dépenses énergétiques est donc d’autant plus vivace pour des data centers spécialisés dans la puissance de calcul, et pas uniquement le stockage. Leurs processeurs vont d’autant plus dépenser de l’énergie et chauffer, ayant donc besoin d’énergie supplémentaire… pour refroidir.

Les systèmes de refroidissement et de ventilation, deuxième poste de dépense énergétique

Car c’est là l’autre grand enjeu dans un centre de données : refroidir et éviter une surchauffe globale. Compte tenu de la concentration d’outils informatiques sur un petit espace, la chaleur dégagée dans un centre de données est très importante. La climatisation peut donc être un élément essentiel pour maintenir une température ambiante stable.

Quelques systèmes alternatifs existent pour limiter la puissance de la climatisation nécessaire. Cela passe par une alternance d’allées chaudes et d’allées froides, par exemple. L’eau peut aussi être sollicitée pour refroidir, par du watercooling notamment. Cela permet d’augmenter le taux d’efficacité énergétique d’un data center, avec une énergie tournée principalement vers l’équipement informatique.

Ainsi, en 2020, le taux moyen calculé du PUE (Power usage effectivness) était de 40 % d’énergie d’un centre de données consommée par des équipements non informatiques.

Des équipements annexes indispensables : de l’éclairage à l’alimentation de secours

Enfin, un local de centre de données aura des besoins supplémentaires. Car si l’éclairage ne sera pas un grand poste de dépenses – mais que les lampes restent bien utiles malgré tout pour y intervenir –, la sécurisation de leur alimentation est quant à elle essentielle. En effet, un serveur en panne et c’est la catastrophe. Imaginez un peu des serveurs de banque qui sautent et perdent vos données, vous restreignant l’usage de votre carte bleue ou vos retraits d’argent ! Le blackout numérique serait une catastrophe à bien des niveaux de l’économie.

Même pour une entreprise, l’impact d’une déconnexion provisoire serait énorme. Comment vendre si votre site de vente en ligne est hors ligne ? Les data centers sont donc contraints par des normes de sécurisation. Ils se prémunissent d’aléas, parfois hautement improbables, pour garantir une fluidité de connexion optimale. Cela réduit la mise hors ligne potentielle jusqu’à quelques seulement minutes par an.

Mais gérer l’ensemble de ces aléas, avec des solutions de secours, requiert évidemment des mesures qui vont prendre de l’énergie. Ainsi, des générateurs sont bien souvent liés aux data center pour offrir une électricité d’urgence si nécessaire. D’autres solutions permettent d’éviter ce recours… mais consomment de l’énergie sur un temps plus long. C’est notamment le doublement des donnée dans le cloud, c’est-à-dire sur d’autres serveurs bien réels. Ainsi, si l’un coupe, l’autre existe toujours.

Enfin, la sécurisation concerne aussi la protection des données en elles-mêmes. Les data center peuvent accueillir des données sensibles, qui doivent être cryptées. Cela augmente encore la puissance de calcul nécessaire et donc la consommation d’électricité.

Qu’est-ce qui influence la consommation énergétique d’un data center ?

Le type et le nombre de serveurs utilisés

Les serveurs ne sont pas tous les mêmes. Leurs besoins ne sont donc pas identiques non plus. Certains stockent les informations. D’autres les traitent, calculent, analysent, livrent. Certains servent même à « miner » de la cryptomonnaie. Sans surprise : plus l’usage informatique sera complexe, plus les besoins énergétiques seront grands.

Les systèmes et technologies de refroidissement

Lorsque la consommation est plus importante, cela revient aussi souvent à avoir une production de chaleur par les serveurs tout aussi grandissante. De nombreux systèmes de refroidissement différents existent pour les data centers.

Les premiers reposaient sur une ventilation classique, réduisant la température de l’ensemble de l’espace. Particulièrement énergivores et peu efficaces, ils sont désormais remplacés par d’autres technologies. Cela va de l’alternance entre allées chaudes et froides, pour ne baisser la température que là où c’est nécessaire, à l’utilisation d’eau en cercle fermé pour réduire les besoins en climatisation.

Des expérimentations sont menées également pour diminuer les besoins, comme un data center flottant sur la Loire au niveau de Nantes depuis octobre 2024.

L’implantation géographique et le climat local

Tous les data centers ne sont pas exposés de la même manière à cette contrainte du refroidissement. Si les serveurs chauffent, leur implantation modifie nécessairement le besoin de refroidir. On n’utilise pas la même climatisation au Groenland qu’au Guatemala.

Or, là se situe un autre défi des data centers. D’après un article du Guardian d’avril 2025, de nombreux data centers sont prévus dans des zones arides, avec une forte pression sur l’accès à l’eau. Mais cela viendrait réduire la pertinence de technologies de refroidissement par watercooling ou par l’air extérieur si la température ambiante était trop élevée… et augmenter encore un peu plus les besoins électriques de ces centres de données.

L’Islande, terre promise des centres de données ?

Pour comprendre l’enjeu de l’implantation géographique, il faut regarder où la croissance des centres de données est la plus rapide. Ces dernières années, en Islande, la capacité des data center doublait tous les ans.

Une conséquence logique. L’île correspond parfaitement aux besoins des centres de données : du vent froid, des températures généralement faibles – même l’été – mais pas trop frigorifiques et une production renouvelable constante grâce aux barrages hydrauliques et la géothermie. Pourquoi se priver ? Même si, dans les faits, il s’agit surtout de nouveaux centres de données pour miner de la cryptomonnaie.

Des data centers plus verts grâce à l’efficacité énergétique

Bonne nouvelle : si la consommation d’électricité liée au data center augmente, la comparaison avec le volume de données créées ne montre pas une corrélation directe, une croissance uniforme.

En 2021, des données fournies par Statista évoquait une augmentation des données traitées de 2 zettaoctets en 2010 à 64 zettaoctets en 2020… et potentiellement 180 pour 2025 ! Soit un triplement sur les 5 années précédentes. La capacité de stockage aurait connu également une augmentation de 20 % par an sur la période 2020-2025.

Source : Statista

Comment les serveurs s’adaptent-ils pour maîtriser leur impact énergétique et éviter que les deux données se suivent et provoquer un crash énergétique ?

Des innovations technologiques

Les centres de données misent principalement sur l’optimisation de leur efficacité énergétique. Chaque détail est étudié pour que les serveurs consomment mieux, notamment en regroupant plusieurs machines virtuelles sur un seul serveur ou en s’appuyant sur des technologies de stockage moins gourmandes, comme les SSD qui remplacent progressivement les disques durs classiques.

La chaleur fatale : un enjeu de recyclage et de circuit court

Les data center produisant de la chaleur, l’enjeu n’est pas uniquement de refroidir les serveurs… mais aussi d’utiliser cette chaleur pour qu’elle ne soit pas perdue.

C’est par exemple le principe de l’un des data centers d’Infomaniak en Suisse, mis en avant dans une vidéo de Monsieur Bidouille. Leur dernier centre de données peut alimenter jusqu’à 5000 habitations en eau chaude en hiver, grâce à un système de pompe à chaleur. Soit l’équivalent, selon l’opérateur de ce data center, d’un camion de pellets tous les deux jours !

Avec des data centers décentralisés ?

Pour recycler cet apport de chaleur et éviter de concentrer la consommation énergétique à un seul et même endroit, d’autres sociétés cherchent à coupler copropriétés ou logements collectifs avec l’installation de serveurs. Ainsi, chaque unité va être intimement liée à une chaudière pour le bâtiment et fournir l’eau chaude et le chauffage nécessaire au quotidien.

Et des données alimentées en renouvelables

Enfin, les data centers réduisent également leur empreinte carbone par l’intégration d’énergies renouvelables à leurs contrats de fourniture, que ce soit par un système de garanties d’origine ou par la signature d’un PPA.

La plupart des entreprises de la tech comme les Gafam prévoient d’ailleurs d’atteindre la neutralité carbone dans les dix ans, même si le nouvel essor de l’IA pose un défi majeur pour parvenir à cet objectif.

L’avenir des data centers passe par l’adoption de nouvelles réglementations

En France, pour l’heure, les centres de données peuvent bénéficier d’une fiscalité légèrement favorable. En effet, leur taux d’accise est fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 0,5 €/MWh, en application du projet de loi de finances pour 2025. Ce taux réduit sera ensuite de 12 €/MWh.

Cependant, la loi du 15 novembre 2021 sur l’empreinte environnementale du numérique limite cette exonération de l’accise sur l’électricité (ex-TICFE et CSPE) à la valorisation de la chaleur fatale et au respect de contraintes sur l’utilisation des ressources en eau.

Cette loi de réduction de l’empreinte environnementale du numérique (REEN) fixe en effet plusieurs objectifs de responsabilisation et de sobriété pour réduire l’impact carbone de ces nouveaux usages. Pour les centres de données, il s’agit en particulier de promouvoir les pratiques moins énergivores, avec des conditions tarifaires plus favorables.

Par ailleurs, les bâtiments tertiaires qui accueillent des data centers sont soumis comme les autres au décret tertiaire. Celui-ci vise à une réduction progressive de la consommation énergétique des bâtiments, qui doit atteindre -60 % en 2050 par rapport à 2010 – ou un niveau fixé en valeur absolue pour certaines activités.

Des réglementations européennes pour les data centers

L’obligation de reporting avec le CSRD (corporate sustainability reporting directive), qui devait progressivement être mise en œuvre, pourrait quant à lui être reporté à 2028. En effet, début 2025, la Commission européenne a adopté plusieurs changements dans le cadre de la simplification du Pacte vert.

Cependant, au niveau européen, une directive sur l’efficacité énergétique s’applique déjà pour le secteur des centres de données. Ceux d’une puissance supérieure à 500 kW sont contraint de publier tous les ans les données qui concernent leur consommation énergétique. Au-delà d’un mégawatt, ils doivent réutiliser la chaleur produite.

Plus généralement, les data centers européens se voient imposer l’intégration de sources d’énergie renouvelable à leur approvisionnement mais surtout de mesures de management de l’énergie comme la certification ISO 50001.

Ainsi, avec des systèmes de refroidissement intégrés, une récupération de la chaleur fatale ou une optimisation des besoins énergétiques des serveurs, les centres de données pourraient limiter leur empreinte écologique… et mieux aider d’autres secteurs à se décarboner et à payer moins cher leur énergie, par la puissance de calcul de l’IA ? Pour faire d’un problème une réelle solution qui profite à tous.

Article rédigé par Côme Tessier

Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.