L’agriculture et l’énergie sont comme les deux faces d’une seule et même pièce. Et pas seulement parce que l’agriculture fournit l’énergie nécessaire aux hommes par l’alimentation (quoique !), mais surtout parce que le secteur agricole se trouve au carrefour de tous les enjeux actuels de l’énergie : maîtrise de la consommation, nouvelles formes de production renouvelables, sobriété et adaptation au changement climatique.

La question de l’énergie nécessaire au transport n’y échappe pas, avec des ambitions de relocalisation et de valorisation des circuits courts. Pour l’agriculture comme pour l’énergie, il s’agit aussi de reprendre le contrôle sur les chaînes d’approvisionnement, voire d’atteindre une autonomie stratégique.

Tout cela intègre enfin des objectifs climatiques. Ainsi, pour atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre, l’UE vise une diminution de 40 à 60 % des émissions liées à l’agriculture. Dans le même temps, le secteur agricole assure 20 % de la production d’énergie renouvelable. Cela devrait même s’amplifier, rendant la tension foncière toujours plus prégnante.

Dès lors, y a-t-il une voie qui mène à la neutralité carbone et à la souveraineté alimentaire d’ici 2050 d’un même geste ? Peut-on assurer un bon équilibre entre des enjeux si intimement liés et qui concernent des biens de première nécessité comme l’alimentation et l’énergie ? Peut-on garantir une agriculture durable et baisser les coûts d’exploitation pour stabiliser les revenus des producteurs ?

Voici un tour d’horizon de ces questions énergétiques si précieuses pour notre modèle agricole, alors que le nombre d’exploitation ne cesse de baisser et que la grande diversité au sein du système français avec une forte spécialisation par région vient renforcer la pression sur les terrains exploités.

Quels sont les enjeux énergétiques du secteur agricole ?

Consommation d’énergie dans l’agriculture : chiffres et tendances

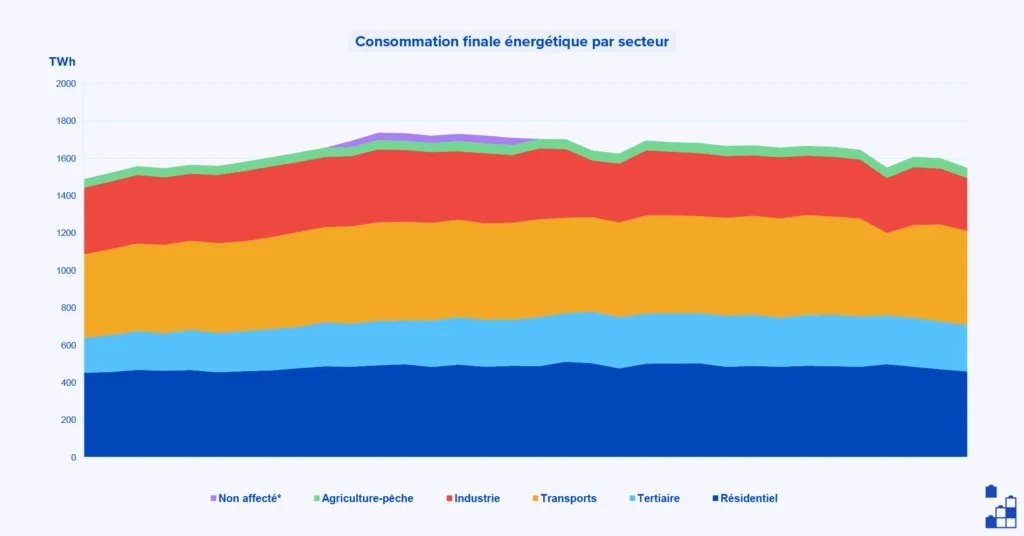

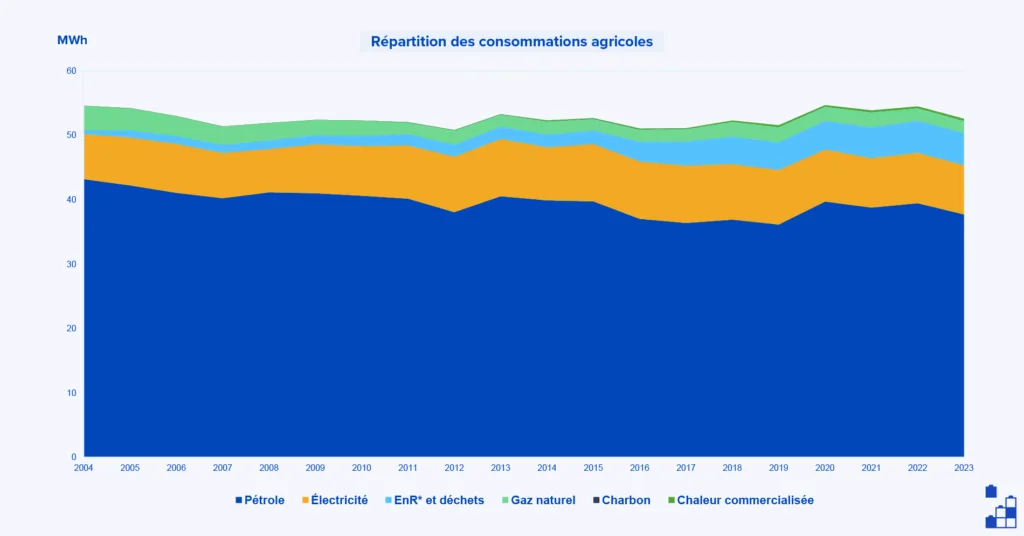

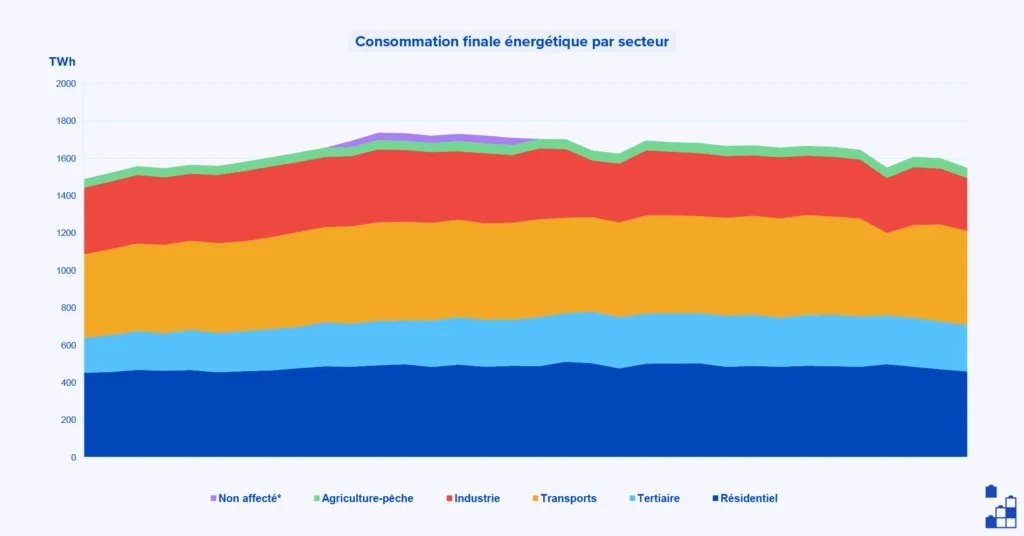

Depuis 30 ans, la part de l’agriculture (et la pêche) dans la consommation d’énergie finale est relativement stable. Elle se maintient aux alentours de 50 TWh par an, pour un total en France estimé à 1600 TWh.

* La répartition de la chaleur par secteur consommateur n’est pas disponible entre 2000 et 2006. (Données du SDES, Bilan énergétique de la France)

L’agriculture-pêche serait donc responsable d’environ 3 % de la consommation d’énergie française… mais avec près de 19 % des émissions de CO2 totales en 2022, selon les données du Citepa. Ainsi, l’agriculture serait finalement plus carbonée que des secteurs bien plus énergivores, comme par exemple le résidentiel-tertiaire (16 % des émissions).

Comment explique-t-on ce paradoxe ?

Une forte dépendance aux énergies fossiles

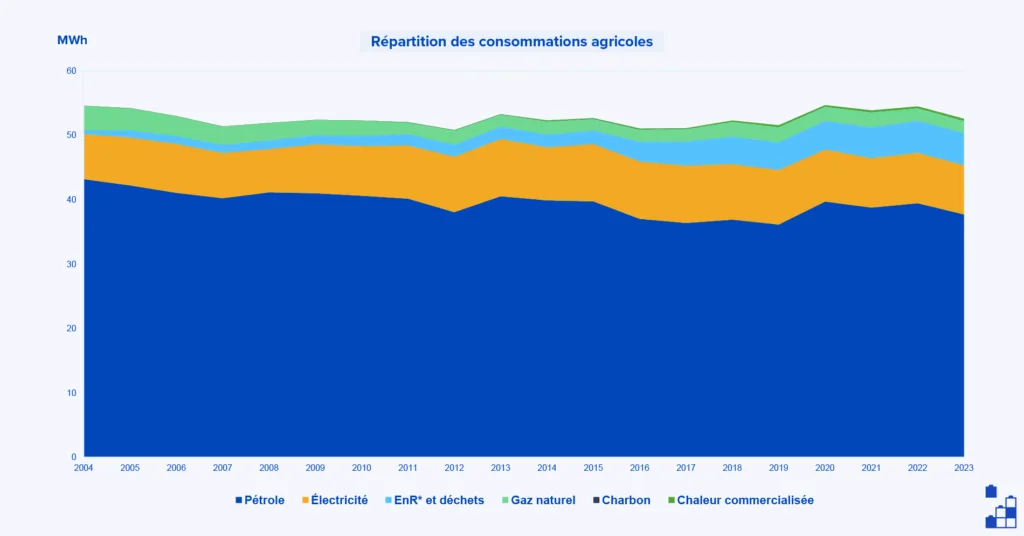

Cela revient principalement aux besoins spécifiques de l’agriculture au niveau énergétique. Dans le détail, selon l’Insee, l’énergie consommée par la filière se répartit à 15,7 % vers l’électricité, 10 % dans les énergies renouvelables… et 68,4 % vers les produits pétroliers.

* Énergies renouvelables (Données du SDES, Bilan énergétique de la France)

Cette écrasante majorité des énergies fossiles, à laquelle on peut ajouter environ 5 % de gaz naturel, s’explique en partie par les besoins en gazole non routier (GNR) pour tous les engins agricoles motorisés comme les tracteurs, moissonneuses-batteuses et autres draineuses-trancheuses.

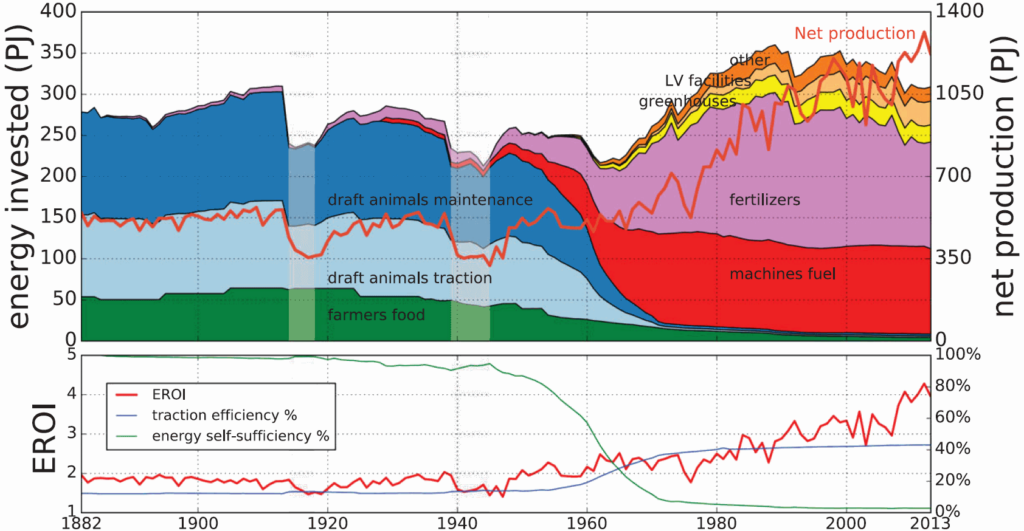

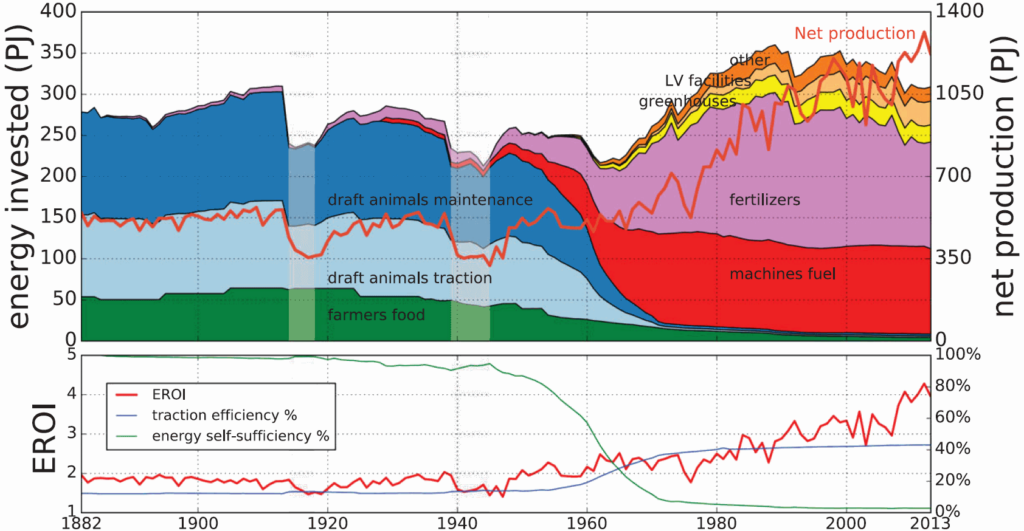

Un autre facteur consommateur d’énergies fossiles est l’utilisation d’engrais azotés. L’électricité et le gaz sont eux réservés principalement à l’usage de serres, d’irrigation ou pour les bâtiments d’élevage. En fait, depuis les années 60 et la mécanisation du secteur, une bascule s’est opérée en faveur d’une quasi dépendance aux énergies fossiles, comme le montrent les recherches de Harchaoui et Chatzimpiros.

Jusqu’aux années 60, l’énergie dépensée dans l’agriculture était principalement liée à l’alimentation animale (bleu ciel) et humaine (vert) ainsi que celle pour l’entretien des bêtes (bleu foncé). Depuis, les carburants (rouge), les engrais (violet), le chauffage des serres (jaune) ou nécessaire aux bâtiments d’élevage (orange clair) et à l’irrigation (orange) ont pris le dessus. (Harchaoui et Chatzimpiros, 2018)

Avec un fort impact sur la rentabilité des exploitations

Si ce mix énergétique spécifique à l’agriculture, très carboné, a permis d’augmenter spectaculairement la productivité (multipliée par 4), il pose depuis plusieurs années des problèmes financiers. Le coût énergétique d’une exploitation est globalement élevé. Car compte tenu d’une certaine stagnation de la production agricole depuis les années 90, le rapport se déséquilibre année après année.

En effet, selon l’Insee, la facture énergétique a progressé ces dernières années pour atteindre jusqu’à 6 % de la valeur finale de la production (contre 5 % auparavant). Cela dépend bien sûr de la spécialisation agricole de chaque exploitation (recours aux engrais, aux machines agricoles, etc.). Une grande variété de situations et de dépendances à l’énergie se cache dans l’agriculture.

Néanmoins, le secteur agricole se retrouve donc très exposé aux variations des coûts de l’énergie, comme après le début de la guerre en Ukraine avec des hausses des produits nécessaires à l’agriculture entre 2019 et 2022 de 33 % pour le GNR, 27 % pour l’électricité… et 79 % pour le gaz ! Tout cela intervient alors que l’agriculture n’intègre pas encore à ce jour de quotas carbone (les fameux ETS, ceux qui ne signifient pas Euro Truck Simulator) – même si le Danemark l’envisage pour son activité d’élevage à partir de 2030. Cela pourrait mener à une explosion des coûts pour une filière qui peine déjà à survivre.

Face à ces constats et pour préserver le secteur, des solutions ont dû être proposées afin de réduire la dépendance à l’énergie ou assurer un meilleur équilibre. Cela se résume concrètement par deux axes de travail : produire l’énergie que l’on consomme et réduire l’énergie que l’on consomme.

Quelles solutions pour optimiser l’énergie en agriculture ?

L’efficacité et la sobriété énergétique agricole : produire autant en dépensant moins

L’importance de la consommation énergétique est un problème clé pour l’agriculture, d’autant que les usages et les origines de cette énergie sont très divers. Cependant, agir sur la demande avec un audit énergétique des sources de consommation doit permettre de préserver la productivité des exploitations.

Pour cela, l’un des leviers mis en avant par le Shift Project dans son dernier rapport sur l’agriculture et l’énergie est celui de l’usage du parc de machines. Il s’agit à la fois d’éviter un surinvestissement en le mutualisant, mais aussi de mieux de dimensionner par rapport aux besoins réels… et de favoriser des pratiques qui seront moins énergétiquement intensives, comme avec un travail réduit du sol.

D’après le rapport, cela pourrait conduire jusqu’à 50 % de réduction de la demande en carburant. Bien entendu, ces actions ont été évaluées pour préserver en parallèle la productivité agricole.

Décarboner sa consommation énergétique par l’agriculture

Par conséquent, ce même rapport mise sur une perspective de décarbonation des machines à l’horizon 2050 grâce à l’utilisation… des biocarburants, donc de l’agriculture ! Ces biocarburants peuvent être produit à partir d’huile de colza, notamment, et être valorisés directement.

L’agriculture, surtout lorsqu’elle accolée à une industrie agroalimentaire, peut également avoir de forts besoins en chaleur ou en froid. C’est le cas pour des filières laitières, par exemple, afin de nettoyer les matières grasses, ou lorsque le conditionnement nécessite de la chaleur pour stériliser. Or, ces besoins peuvent être couverts par des ressources agricoles, grâce en particulier à la méthanisation produisant du biogaz… et qui fournira également un digestat diminuant le recours aux engrais azotés d’origine pétrochimique.

Ainsi, pour tous les usages qui ne peuvent être électrifiés à ce jour, ces appuis agricoles permettraient de réduire drastiquement l’empreinte carbone avec l’appui de la biomasse.

Quels financements et aides pour la transition énergétique en agriculture ?

Pour aider le secteur agricole à parvenir à cette neutralité carbone dans les 25 prochaines années, des politiques publiques existent. Elles garantissent un financement viable des investissements nécessaires aux changements et à l’amélioration énergétique des exploitations. En voici quelques exemples :

- Les certificats d’économie d’énergie (CEE). Des fiches CEE sont dédiées spécifiquement au secteur agricole. Il en existe 27 à ce jour. Pour en bénéficier, il faut généralement conduire les travaux indiqués par l’un de ces fiches, avec l’aide d’un professionnel agréé, afin de faire sa demande de CEE. Leur valorisation dépendra ensuite de l’acteur obligé que vous solliciterez, les CEE fonctionnant sur un marché qui leur est propre.

- Des subventions et dispositifs nationaux et européens existent pour aider l’agriculture dans le changement de pratique. En France, c’est le cas de l’Ademe qui finance de nombreuses études de faisabilité pour des projets de géothermie, d’autoconsommation électrique photovoltaïque ou encore de diagnostic énergétique pour vos serres. FranceAgriMer propose d’autres financements dans le cadre d’appels à projets, En outre, les agriculteurs peuvent solliciter le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), qui appuie les Plans de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE).

- Des financements privés peuvent aussi être mobilisés pour accomplir sa transition énergétique en douceur. Ils peuvent améliorer la rentabilité de l’exploitation, par exemple avec un accord pour valoriser une partie du foncier sans avoir à porter la charge des investissements, comme avec l’installation par un producteur d’électricité de panneaux photovoltaïques sur des hangars dédiés à l’élevage ou à la transformation agroalimentaire. Ceux-ci pourront fournir un revenu régulier garanti sur plusieurs années s’ils font l’objet d’un Power purchase agreement (PPA).

Agriculture et production d’énergie : deux activités complémentaires ?

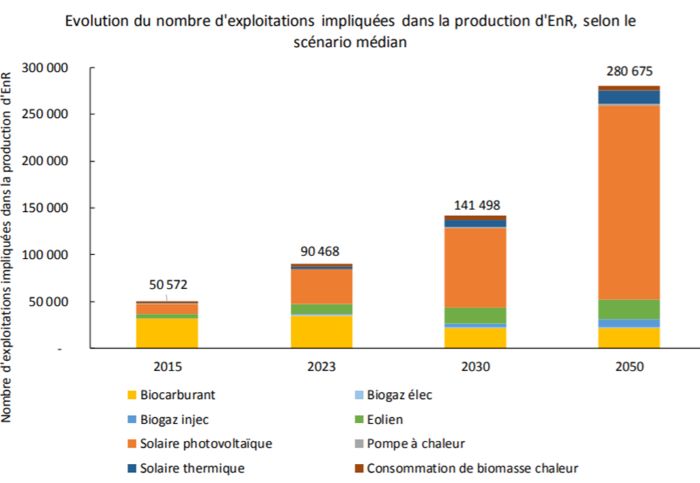

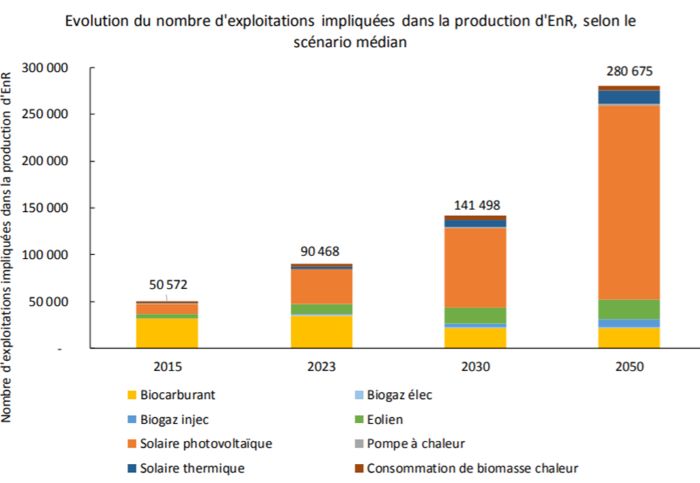

Selon le scénario médian de l’Ademe, il faudrait envisager une multiplication par cinq du nombre d’exploitations impliquées dans la production énergétique. Elles passeraient de 50572 en 2015 à plus de 280 000 en 2050.

Scénario médian de l’Ademe du nombre d’exploitations impliquées dans les ENR

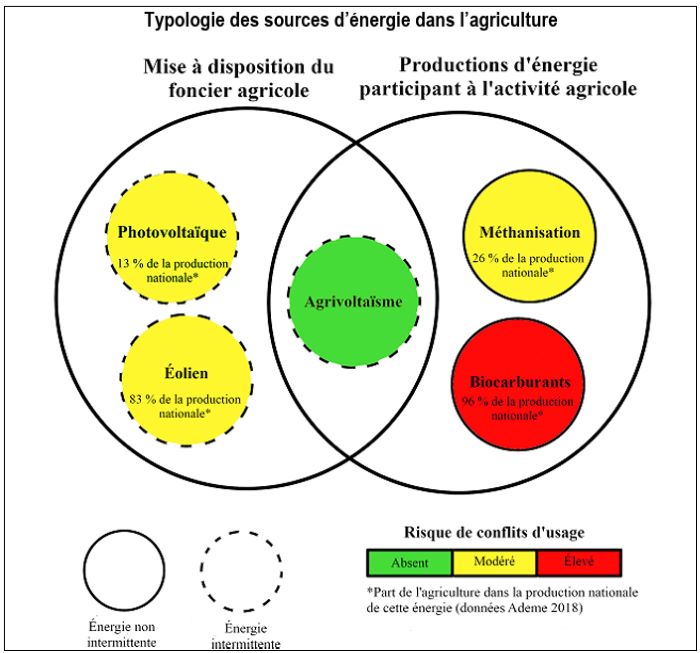

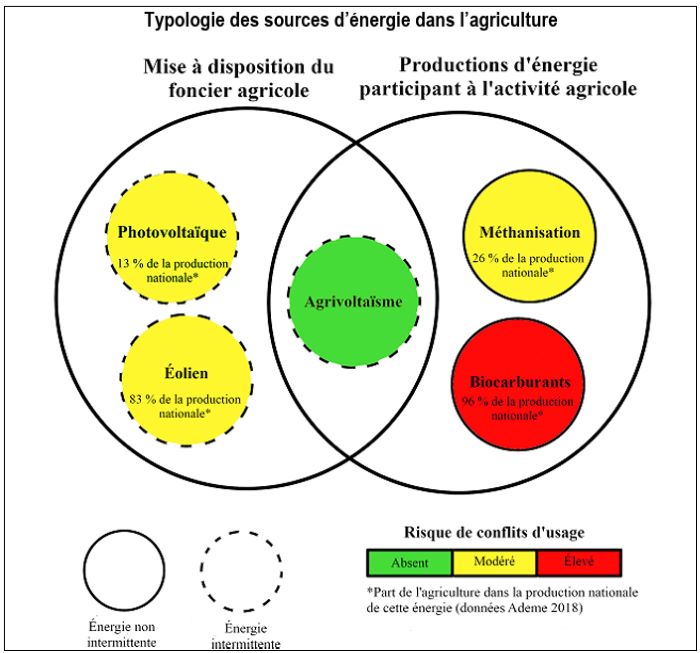

En 2020, dans un rapport sur le sujet, plusieurs sénateurs évaluaient à un triplement l’augmentation de la production d’énergies renouvelables nécessaire à l’atteinte de la neutralité carbone. Elle notait par ailleurs que des conflits d’usage pouvaient émerger de cette hybridation des terres agricoles.

Rapport d’information de Jean-Luc Fugit, député, et Roland Courteau, sénateur sur « l’agriculture face au défi de la production d’énergie » (2020)

En effet, le caractère de la production d’énergie est ensuite très variable, allant d’une production destinée aux biocarburants à l’intégration du solaire photovoltaïque (particulièrement majoritaire) à la consommation de biomasse chaleur.

L’agrivoltaïsme : produire de l’électricité tout en protégeant les cultures

L’un des points majeurs de la dualité entre agriculture et production énergétique, aujourd’hui, est la définition d’une politique d’agrivoltaïsme cohérente. En effet, la place de l’énergie solaire doit se faire en complémentarité avec le secteur agricole, pour éviter une pression trop forte sur le foncier qui nuirait in fine au bon rendement des exploitations… voire à un abandon de la partie élevage ou culture au profit d’une simple production électrique.

C’est notamment le solaire au sol qui est dans le viseur, avec la crainte d’une main-mise des énergéticiens sur ces terres. Car à l’inverse, pour des panneaux installés sur des ombrières solaires, les premiers résultats semblent aller dans le sens d’une complémentarité prometteuse avec l’élevage et une amélioration potentielle de la productivité des cheptels.

Pour éviter cela, le gouvernement français a souhaité donner un cadre à la politique d’agrivoltaïsme. Le décret publié en 2024, qui fait suite à la loi Aper de 2023, définit les conditions d’implantation des panneaux et vise à maintenir une production alimentaire en parallèle. Ainsi, le texte prévoit que l’activité agricole doit rester majoritaire, avec un rendement minimal, et que les installations soient réversibles pour que le terrain conserve une valeur agricole.

Néanmoins, attention : les contours accordés à l’agrivoltaïsme ne sont pas encore clairement définis et pourraient conduire à de nouvelles discussions au Parlement. Une proposition de loi portée par le député Modem Pascal Lecamp sur le partage de la valeur de l’agrivoltaïsme pourrait conduire à une limitation de la puissance installée, à 5 MWc. Cependant, de nombreuses organisations syndicales comme les Jeunes Agriculteurs, la FNSEA ou la Fédération française des producteurs agrivoltaïques, ainsi que des partisans des énergies renouvelables, ont fait savoir leur opposition à cette limitation qui viendrait freiner l’élan pour l’agrivoltaïsme au moment où 44 % des agriculteurs y songent.

Méthanisation et cogénération : transformer les déchets agricoles en énergies vertes

La méthanisation est un procédé naturel. En s’appuyant sur la biomasse et plus particulièrement les déchets de la filière, elle permet de produire du biométhane agricole avec la dégradation de ces matières organiques. Depuis plusieurs années, la filière du biogaz s’adosse au secteur agricole pour valoriser les déchets au sein de méthaniseurs. Il va s’agir en particulier :

- de déjections animales liées à l’élevage ;

- de déchets organiques après récolte ;

- de ressources laissées par l’entretien des sols et des espaces verts…

La France a des objectifs ambitieux en matière de biogaz, rendant la collaboration avec les agriculteurs indispensables. À ce jour, dans son dernier rapport, la Cour des compte évaluaient à 50 000 le nombre d’exploitations impliquées. Néanmoins, le principe envisagé de certificats de production de biogaz (CPB) faisant peser un surcoût sur les consommateurs risquerait – selon la haute magistrature – de favoriser les grands méthaniseurs.

La méthanisation est cependant intéressante à plusieurs titres pour un exploitant. En effet, le résidu issu du procédé de méthanisation, sous le nom de digestat, peut alors être utilisé à son tour… comme engrais, évitant alors le recours à des engrais pétrochimiques et ajoutant de la transition hors des énergies fossiles à la production d’énergie verte.

Enfin, la méthanisation comme d’autres procédés de création d’énergie au sein d’une exploitation agricole peut être d’autant plus valorisée que son usage est double : création de chaleur comme création d’électricité. On parle alors de cogénération, principalement lorsque la vapeur d’eau qui émane de la chaleur produite est dirigée vers des turbines qui permettent de la convertir en électricité.

Un retour d’expérience : le méthaniseur collectif d’Ancenis

Pour pallier le problème de la taille nécessaire, des agriculteurs se réunissent avec un méthaniseur commun. C’est le cas, par exemple, du Métha des Coteaux en Loire-Atlantique. Afin de garantir 60 % des besoins en gaz des 15 000 habitants des communes d’Ancenis et Mésanger, il nécessite 58 tonnes de déchets organiques par jour. Neuf agriculteurs se sont alors regroupé pour développer cette filière biogaz, local, qui profite aux habitants proches.

Une fois épuré, le surplus éventuel de ce méthaniseur peut être injecté dans les réseaux de transport gaziers sous forme de biométhane. Il alimentera alors plus largement les besoins en biogaz de la région, jusqu’à Nantes.

Quelles perspectives d’avenir pour l’agriculture et l’énergie ?

Une agriculture adaptée : le rapport du Shift Project pour un modèle de conciliation

Dans son rapport intitulé Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère, le Shift Project présente plusieurs scénarios qui tiennent compte des objectifs climatiques, énergétiques et alimentaires. Il propose finalement en concertation avec 7700 agriculteurs un scénario « de conciliation ».

Celui-ci passe avant tout par une diminution des cheptels d’élevage et une forte croissance de la surface agricole dédiée aux cultures de légumineuses. Cela doit conduire à couvrir les besoins alimentaires dans l’Hexagone sans abandonner une part de capacité d’exportation, mais aussi de baisser drastique de la demande énergétique et d’atteindre une multiplication par trois de la production de bioénergies.

Parmi les recommandations du Shift Project, la viabilité financière des exploitations est mise au premier rang. Le rapport souligne d’ailleurs que 90 % des agriculteurs sont prêts à accélérer vers des pratiques agroécologiques, mais que le principal frein est économique. Sans prix durablement rémunérateurs, l’agriculture ne pourra intégrer les standards environnementaux nécessaires. Pour le garantir, le rapport propose d’augmenter les aides couplées à des choix stratégiques comme les cultures de légumineuses ou à faible niveau d’intrants et de développer les financements des risques liés au changement de pratique. Les discussions sur la prochaine Politique agricole commune (PAC) peuvent permettre de clarifier cet aspect au niveau européen.

Une adaptation au changement : l’agroclimatologie au service des enjeux énergétiques ?

Enfin, comme le rappelle aussi le rapport du Shift Project, l’agriculture est une activité qui doit toujours s’adapter à son climat, sur un temps court et sur un temps long. Lors d’un épisode de froid, à cause d’une canicule, après un redoux anticipé, l’agriculture doit agir pour protéger sa production – aussi bien végétale qu’animale, une forte chaleur jouant par exemple sur la qualité du lait fourni par des vaches. Tout le monde a encore en tête les images des vignerons contraints d’allumer des feux nourris en pleine nuit pour limiter la force du gel tardif au cours du printemps 2022 et l’installation par la suite de tours antigel. Des solutions coûteuses, énergivores et au bilan contrasté.

Face à ces nouveaux problèmes, la discipline de l’agroclimatologie permet de réfléchir sur un temps long et d’arbitrer des choix de cultures adaptées à des changements climatiques. Il s’agit dès lors de préserver la productivité d’une ferme sans avoir recours à une énergie supplémentaire. Cela vient s’inscrire dans une politique générale d’agronomie, avec de la sobriété et de l’efficacité énergétiques.

Conclusion : un secteur au carrefour des enjeux pour le climat

Ainsi, l’agriculture va devoir dans les prochaines années batailler avec plusieurs défis majeurs :

- sortir de sa dépendance aux fossiles ;

- garantir sa viabilité financière (moins dépenser et diversifier ses revenus) ;

- contribuer au stockage du carbone ;

- préserver l’environnement ;

- rester une filière d’excellence qui garantit une sécurité alimentaire à la France.

L’objectif est de rendre ces cinq axes complémentaires et non excluants entre eux. Des solutions pour cela sont testées. Certaines existent déjà. La sobriété est à l’œuvre pour réduire la dépendance du monde agricole. L’efficacité énergétique vient réduire d’autant plus l’exposition à la volatilité des prix.

Cela montre en tout cas que la prise en main des questions énergétiques par le monde agricole est essentiel pour l’avenir de l’agriculture française. Cela doit garantir à l’avenir, à tous, une agriculture durable, viable financièrement et adaptée au monde de demain… et qui participe de sa préservation en contribuant à la transition écologique.

Article rédigé par Côme Tessier

Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.

L’agriculture et l’énergie sont comme les deux faces d’une seule et même pièce. Et pas seulement parce que l’agriculture fournit l’énergie nécessaire aux hommes par l’alimentation (quoique !), mais surtout parce que le secteur agricole se trouve au carrefour de tous les enjeux actuels de l’énergie : maîtrise de la consommation, nouvelles formes de production renouvelables, sobriété et adaptation au changement climatique.

La question de l’énergie nécessaire au transport n’y échappe pas, avec des ambitions de relocalisation et de valorisation des circuits courts. Pour l’agriculture comme pour l’énergie, il s’agit aussi de reprendre le contrôle sur les chaînes d’approvisionnement, voire d’atteindre une autonomie stratégique.

Tout cela intègre enfin des objectifs climatiques. Ainsi, pour atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre, l’UE vise une diminution de 40 à 60 % des émissions liées à l’agriculture. Dans le même temps, le secteur agricole assure 20 % de la production d’énergie renouvelable. Cela devrait même s’amplifier, rendant la tension foncière toujours plus prégnante.

Dès lors, y a-t-il une voie qui mène à la neutralité carbone et à la souveraineté alimentaire d’ici 2050 d’un même geste ? Peut-on assurer un bon équilibre entre des enjeux si intimement liés et qui concernent des biens de première nécessité comme l’alimentation et l’énergie ? Peut-on garantir une agriculture durable et baisser les coûts d’exploitation pour stabiliser les revenus des producteurs ?

Voici un tour d’horizon de ces questions énergétiques si précieuses pour notre modèle agricole, alors que le nombre d’exploitation ne cesse de baisser et que la grande diversité au sein du système français avec une forte spécialisation par région vient renforcer la pression sur les terrains exploités.

Quels sont les enjeux énergétiques du secteur agricole ?

Consommation d’énergie dans l’agriculture : chiffres et tendances

Depuis 30 ans, la part de l’agriculture (et la pêche) dans la consommation d’énergie finale est relativement stable. Elle se maintient aux alentours de 50 TWh par an, pour un total en France estimé à 1600 TWh.

* La répartition de la chaleur par secteur consommateur n’est pas disponible entre 2000 et 2006. (Données du SDES, Bilan énergétique de la France)

L’agriculture-pêche serait donc responsable d’environ 3 % de la consommation d’énergie française… mais avec près de 19 % des émissions de CO2 totales en 2022, selon les données du Citepa. Ainsi, l’agriculture serait finalement plus carbonée que des secteurs bien plus énergivores, comme par exemple le résidentiel-tertiaire (16 % des émissions).

Comment explique-t-on ce paradoxe ?

Une forte dépendance aux énergies fossiles

Cela revient principalement aux besoins spécifiques de l’agriculture au niveau énergétique. Dans le détail, selon l’Insee, l’énergie consommée par la filière se répartit à 15,7 % vers l’électricité, 10 % dans les énergies renouvelables… et 68,4 % vers les produits pétroliers.

* Énergies renouvelables (Données du SDES, Bilan énergétique de la France)

Cette écrasante majorité des énergies fossiles, à laquelle on peut ajouter environ 5 % de gaz naturel, s’explique en partie par les besoins en gazole non routier (GNR) pour tous les engins agricoles motorisés comme les tracteurs, moissonneuses-batteuses et autres draineuses-trancheuses.

Un autre facteur consommateur d’énergies fossiles est l’utilisation d’engrais azotés. L’électricité et le gaz sont eux réservés principalement à l’usage de serres, d’irrigation ou pour les bâtiments d’élevage. En fait, depuis les années 60 et la mécanisation du secteur, une bascule s’est opérée en faveur d’une quasi dépendance aux énergies fossiles, comme le montrent les recherches de Harchaoui et Chatzimpiros.

Jusqu’aux années 60, l’énergie dépensée dans l’agriculture était principalement liée à l’alimentation animale (bleu ciel) et humaine (vert) ainsi que celle pour l’entretien des bêtes (bleu foncé). Depuis, les carburants (rouge), les engrais (violet), le chauffage des serres (jaune) ou nécessaire aux bâtiments d’élevage (orange clair) et à l’irrigation (orange) ont pris le dessus. (Harchaoui et Chatzimpiros, 2018)

Avec un fort impact sur la rentabilité des exploitations

Si ce mix énergétique spécifique à l’agriculture, très carboné, a permis d’augmenter spectaculairement la productivité (multipliée par 4), il pose depuis plusieurs années des problèmes financiers. Le coût énergétique d’une exploitation est globalement élevé. Car compte tenu d’une certaine stagnation de la production agricole depuis les années 90, le rapport se déséquilibre année après année.

En effet, selon l’Insee, la facture énergétique a progressé ces dernières années pour atteindre jusqu’à 6 % de la valeur finale de la production (contre 5 % auparavant). Cela dépend bien sûr de la spécialisation agricole de chaque exploitation (recours aux engrais, aux machines agricoles, etc.). Une grande variété de situations et de dépendances à l’énergie se cache dans l’agriculture.

Néanmoins, le secteur agricole se retrouve donc très exposé aux variations des coûts de l’énergie, comme après le début de la guerre en Ukraine avec des hausses des produits nécessaires à l’agriculture entre 2019 et 2022 de 33 % pour le GNR, 27 % pour l’électricité… et 79 % pour le gaz ! Tout cela intervient alors que l’agriculture n’intègre pas encore à ce jour de quotas carbone (les fameux ETS, ceux qui ne signifient pas Euro Truck Simulator) – même si le Danemark l’envisage pour son activité d’élevage à partir de 2030. Cela pourrait mener à une explosion des coûts pour une filière qui peine déjà à survivre.

Face à ces constats et pour préserver le secteur, des solutions ont dû être proposées afin de réduire la dépendance à l’énergie ou assurer un meilleur équilibre. Cela se résume concrètement par deux axes de travail : produire l’énergie que l’on consomme et réduire l’énergie que l’on consomme.

Quelles solutions pour optimiser l’énergie en agriculture ?

L’efficacité et la sobriété énergétique agricole : produire autant en dépensant moins

L’importance de la consommation énergétique est un problème clé pour l’agriculture, d’autant que les usages et les origines de cette énergie sont très divers. Cependant, agir sur la demande avec un audit énergétique des sources de consommation doit permettre de préserver la productivité des exploitations.

Pour cela, l’un des leviers mis en avant par le Shift Project dans son dernier rapport sur l’agriculture et l’énergie est celui de l’usage du parc de machines. Il s’agit à la fois d’éviter un surinvestissement en le mutualisant, mais aussi de mieux de dimensionner par rapport aux besoins réels… et de favoriser des pratiques qui seront moins énergétiquement intensives, comme avec un travail réduit du sol.

D’après le rapport, cela pourrait conduire jusqu’à 50 % de réduction de la demande en carburant. Bien entendu, ces actions ont été évaluées pour préserver en parallèle la productivité agricole.

Décarboner sa consommation énergétique par l’agriculture

Par conséquent, ce même rapport mise sur une perspective de décarbonation des machines à l’horizon 2050 grâce à l’utilisation… des biocarburants, donc de l’agriculture ! Ces biocarburants peuvent être produit à partir d’huile de colza, notamment, et être valorisés directement.

L’agriculture, surtout lorsqu’elle accolée à une industrie agroalimentaire, peut également avoir de forts besoins en chaleur ou en froid. C’est le cas pour des filières laitières, par exemple, afin de nettoyer les matières grasses, ou lorsque le conditionnement nécessite de la chaleur pour stériliser. Or, ces besoins peuvent être couverts par des ressources agricoles, grâce en particulier à la méthanisation produisant du biogaz… et qui fournira également un digestat diminuant le recours aux engrais azotés d’origine pétrochimique.

Ainsi, pour tous les usages qui ne peuvent être électrifiés à ce jour, ces appuis agricoles permettraient de réduire drastiquement l’empreinte carbone avec l’appui de la biomasse.

Quels financements et aides pour la transition énergétique en agriculture ?

Pour aider le secteur agricole à parvenir à cette neutralité carbone dans les 25 prochaines années, des politiques publiques existent. Elles garantissent un financement viable des investissements nécessaires aux changements et à l’amélioration énergétique des exploitations. En voici quelques exemples :

- Les certificats d’économie d’énergie (CEE). Des fiches CEE sont dédiées spécifiquement au secteur agricole. Il en existe 27 à ce jour. Pour en bénéficier, il faut généralement conduire les travaux indiqués par l’un de ces fiches, avec l’aide d’un professionnel agréé, afin de faire sa demande de CEE. Leur valorisation dépendra ensuite de l’acteur obligé que vous solliciterez, les CEE fonctionnant sur un marché qui leur est propre.

- Des subventions et dispositifs nationaux et européens existent pour aider l’agriculture dans le changement de pratique. En France, c’est le cas de l’Ademe qui finance de nombreuses études de faisabilité pour des projets de géothermie, d’autoconsommation électrique photovoltaïque ou encore de diagnostic énergétique pour vos serres. FranceAgriMer propose d’autres financements dans le cadre d’appels à projets, En outre, les agriculteurs peuvent solliciter le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), qui appuie les Plans de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE).

- Des financements privés peuvent aussi être mobilisés pour accomplir sa transition énergétique en douceur. Ils peuvent améliorer la rentabilité de l’exploitation, par exemple avec un accord pour valoriser une partie du foncier sans avoir à porter la charge des investissements, comme avec l’installation par un producteur d’électricité de panneaux photovoltaïques sur des hangars dédiés à l’élevage ou à la transformation agroalimentaire. Ceux-ci pourront fournir un revenu régulier garanti sur plusieurs années s’ils font l’objet d’un Power purchase agreement (PPA).

Agriculture et production d’énergie : deux activités complémentaires ?

Selon le scénario médian de l’Ademe, il faudrait envisager une multiplication par cinq du nombre d’exploitations impliquées dans la production énergétique. Elles passeraient de 50572 en 2015 à plus de 280 000 en 2050.

Scénario médian de l’Ademe du nombre d’exploitations impliquées dans les ENR

En 2020, dans un rapport sur le sujet, plusieurs sénateurs évaluaient à un triplement l’augmentation de la production d’énergies renouvelables nécessaire à l’atteinte de la neutralité carbone. Elle notait par ailleurs que des conflits d’usage pouvaient émerger de cette hybridation des terres agricoles.

Rapport d’information de Jean-Luc Fugit, député, et Roland Courteau, sénateur sur « l’agriculture face au défi de la production d’énergie » (2020)

En effet, le caractère de la production d’énergie est ensuite très variable, allant d’une production destinée aux biocarburants à l’intégration du solaire photovoltaïque (particulièrement majoritaire) à la consommation de biomasse chaleur.

L’agrivoltaïsme : produire de l’électricité tout en protégeant les cultures

L’un des points majeurs de la dualité entre agriculture et production énergétique, aujourd’hui, est la définition d’une politique d’agrivoltaïsme cohérente. En effet, la place de l’énergie solaire doit se faire en complémentarité avec le secteur agricole, pour éviter une pression trop forte sur le foncier qui nuirait in fine au bon rendement des exploitations… voire à un abandon de la partie élevage ou culture au profit d’une simple production électrique.

C’est notamment le solaire au sol qui est dans le viseur, avec la crainte d’une main-mise des énergéticiens sur ces terres. Car à l’inverse, pour des panneaux installés sur des ombrières solaires, les premiers résultats semblent aller dans le sens d’une complémentarité prometteuse avec l’élevage et une amélioration potentielle de la productivité des cheptels.

Pour éviter cela, le gouvernement français a souhaité donner un cadre à la politique d’agrivoltaïsme. Le décret publié en 2024, qui fait suite à la loi Aper de 2023, définit les conditions d’implantation des panneaux et vise à maintenir une production alimentaire en parallèle. Ainsi, le texte prévoit que l’activité agricole doit rester majoritaire, avec un rendement minimal, et que les installations soient réversibles pour que le terrain conserve une valeur agricole.

Néanmoins, attention : les contours accordés à l’agrivoltaïsme ne sont pas encore clairement définis et pourraient conduire à de nouvelles discussions au Parlement. Une proposition de loi portée par le député Modem Pascal Lecamp sur le partage de la valeur de l’agrivoltaïsme pourrait conduire à une limitation de la puissance installée, à 5 MWc. Cependant, de nombreuses organisations syndicales comme les Jeunes Agriculteurs, la FNSEA ou la Fédération française des producteurs agrivoltaïques, ainsi que des partisans des énergies renouvelables, ont fait savoir leur opposition à cette limitation qui viendrait freiner l’élan pour l’agrivoltaïsme au moment où 44 % des agriculteurs y songent.

Méthanisation et cogénération : transformer les déchets agricoles en énergies vertes

La méthanisation est un procédé naturel. En s’appuyant sur la biomasse et plus particulièrement les déchets de la filière, elle permet de produire du biométhane agricole avec la dégradation de ces matières organiques. Depuis plusieurs années, la filière du biogaz s’adosse au secteur agricole pour valoriser les déchets au sein de méthaniseurs. Il va s’agir en particulier :

- de déjections animales liées à l’élevage ;

- de déchets organiques après récolte ;

- de ressources laissées par l’entretien des sols et des espaces verts…

La France a des objectifs ambitieux en matière de biogaz, rendant la collaboration avec les agriculteurs indispensables. À ce jour, dans son dernier rapport, la Cour des compte évaluaient à 50 000 le nombre d’exploitations impliquées. Néanmoins, le principe envisagé de certificats de production de biogaz (CPB) faisant peser un surcoût sur les consommateurs risquerait – selon la haute magistrature – de favoriser les grands méthaniseurs.

La méthanisation est cependant intéressante à plusieurs titres pour un exploitant. En effet, le résidu issu du procédé de méthanisation, sous le nom de digestat, peut alors être utilisé à son tour… comme engrais, évitant alors le recours à des engrais pétrochimiques et ajoutant de la transition hors des énergies fossiles à la production d’énergie verte.

Enfin, la méthanisation comme d’autres procédés de création d’énergie au sein d’une exploitation agricole peut être d’autant plus valorisée que son usage est double : création de chaleur comme création d’électricité. On parle alors de cogénération, principalement lorsque la vapeur d’eau qui émane de la chaleur produite est dirigée vers des turbines qui permettent de la convertir en électricité.

Un retour d’expérience : le méthaniseur collectif d’Ancenis

Pour pallier le problème de la taille nécessaire, des agriculteurs se réunissent avec un méthaniseur commun. C’est le cas, par exemple, du Métha des Coteaux en Loire-Atlantique. Afin de garantir 60 % des besoins en gaz des 15 000 habitants des communes d’Ancenis et Mésanger, il nécessite 58 tonnes de déchets organiques par jour. Neuf agriculteurs se sont alors regroupé pour développer cette filière biogaz, local, qui profite aux habitants proches.

Une fois épuré, le surplus éventuel de ce méthaniseur peut être injecté dans les réseaux de transport gaziers sous forme de biométhane. Il alimentera alors plus largement les besoins en biogaz de la région, jusqu’à Nantes.

Quelles perspectives d’avenir pour l’agriculture et l’énergie ?

Une agriculture adaptée : le rapport du Shift Project pour un modèle de conciliation

Dans son rapport intitulé Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère, le Shift Project présente plusieurs scénarios qui tiennent compte des objectifs climatiques, énergétiques et alimentaires. Il propose finalement en concertation avec 7700 agriculteurs un scénario « de conciliation ».

Celui-ci passe avant tout par une diminution des cheptels d’élevage et une forte croissance de la surface agricole dédiée aux cultures de légumineuses. Cela doit conduire à couvrir les besoins alimentaires dans l’Hexagone sans abandonner une part de capacité d’exportation, mais aussi de baisser drastique de la demande énergétique et d’atteindre une multiplication par trois de la production de bioénergies.

Parmi les recommandations du Shift Project, la viabilité financière des exploitations est mise au premier rang. Le rapport souligne d’ailleurs que 90 % des agriculteurs sont prêts à accélérer vers des pratiques agroécologiques, mais que le principal frein est économique. Sans prix durablement rémunérateurs, l’agriculture ne pourra intégrer les standards environnementaux nécessaires. Pour le garantir, le rapport propose d’augmenter les aides couplées à des choix stratégiques comme les cultures de légumineuses ou à faible niveau d’intrants et de développer les financements des risques liés au changement de pratique. Les discussions sur la prochaine Politique agricole commune (PAC) peuvent permettre de clarifier cet aspect au niveau européen.

Une adaptation au changement : l’agroclimatologie au service des enjeux énergétiques ?

Enfin, comme le rappelle aussi le rapport du Shift Project, l’agriculture est une activité qui doit toujours s’adapter à son climat, sur un temps court et sur un temps long. Lors d’un épisode de froid, à cause d’une canicule, après un redoux anticipé, l’agriculture doit agir pour protéger sa production – aussi bien végétale qu’animale, une forte chaleur jouant par exemple sur la qualité du lait fourni par des vaches. Tout le monde a encore en tête les images des vignerons contraints d’allumer des feux nourris en pleine nuit pour limiter la force du gel tardif au cours du printemps 2022 et l’installation par la suite de tours antigel. Des solutions coûteuses, énergivores et au bilan contrasté.

Face à ces nouveaux problèmes, la discipline de l’agroclimatologie permet de réfléchir sur un temps long et d’arbitrer des choix de cultures adaptées à des changements climatiques. Il s’agit dès lors de préserver la productivité d’une ferme sans avoir recours à une énergie supplémentaire. Cela vient s’inscrire dans une politique générale d’agronomie, avec de la sobriété et de l’efficacité énergétiques.

Conclusion : un secteur au carrefour des enjeux pour le climat

Ainsi, l’agriculture va devoir dans les prochaines années batailler avec plusieurs défis majeurs :

- sortir de sa dépendance aux fossiles ;

- garantir sa viabilité financière (moins dépenser et diversifier ses revenus) ;

- contribuer au stockage du carbone ;

- préserver l’environnement ;

- rester une filière d’excellence qui garantit une sécurité alimentaire à la France.

L’objectif est de rendre ces cinq axes complémentaires et non excluants entre eux. Des solutions pour cela sont testées. Certaines existent déjà. La sobriété est à l’œuvre pour réduire la dépendance du monde agricole. L’efficacité énergétique vient réduire d’autant plus l’exposition à la volatilité des prix.

Cela montre en tout cas que la prise en main des questions énergétiques par le monde agricole est essentiel pour l’avenir de l’agriculture française. Cela doit garantir à l’avenir, à tous, une agriculture durable, viable financièrement et adaptée au monde de demain… et qui participe de sa préservation en contribuant à la transition écologique.

Article rédigé par Côme Tessier

Rédacteur web pour Collectif Énergie, je m’évertue à glisser des touches sportives ou des notes sucrées pour rendre plus accessibles les sujets liés à l’énergie. Sans jamais oublier de traquer les doubles espaces qui perturbent la lecture.